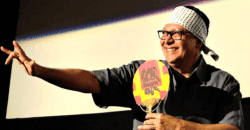

第2回東京国際サメ映画祭で、1936年のオーストラリア映画『White Death』を視聴しました。

すでに何度かサメ映画祭に参加しているのですが、今回は文化的資料としての側面が強く、通常運転の低予算サメ映画とは客層まで違って新鮮でした。

以下は若干のネタバレありの感想です。

所感

『ホワイト・デス』と呼ばれる人喰鮫を退治するために、有名な釣り人であり大作家のゼイン・グレイ氏が招かれる……というようなあらすじです。サメに家族を奪われた親子、魚保護協会の使者、先住民などの期待を背負って漁に臨みます。

主人公

まず主人公がかっこいいです。本人が本人役として出演しています。ペンシルバニア大出身で大成功を収めている作家さんだそうです。

本当に釣りが好きな方だったことが分かります。なんと実際にアオザメを釣り上げている実力者です。 当時のプロの釣り描写としても貴重な資料だと思います。

サメ(本物)

なんと本物のサメが登場します!! 現代では野生動物の保護的な観点からもそういった撮影は困難です。それだけでもう大興奮です。

トークの中でも一部触れられていましたが、気になるのは撮影方法です。当時は固定カメラで自動撮影なんてことはできなかったと思うので、潜水鐘に入ってサメを待ち、小さい観察窓からサメを撮影したという感じでしょうか。かなりの技術と忍耐が必要です。

自然光が届いているように見えたので、比較的浅瀬のカットだったのかもしれません。潜水鐘とは別の簡易的な水中撮影の装置を作ったにしてもすごいです。

魚保護協会

大型魚類の保護団体(?)から派遣されたおじさんが面白かったです。

現代のテンプレだとこうした立ち位置のキャラは、サメの保護に使命感があり、主人公の漁を妨害し、最終的にはサメに食べられるみたいな末路をたどりがちです。

しかしこの作品ではコメディ要員で、先住民の見張りとの掛け合いが最高でした。サメを白く塗るのは天才。結果として漁の妨害はしてしまっていましたがわざとじゃないのでセーフ。

国際自然保護連合が発足したのは1948年とのこと。映画の当時にはすでに乱獲に懸念を示す専門家がいて、自然保護への機運が高まっていたようです。愛護というより利益的な資源管理の意味合いが強かったかもしれませんが。

アボリジニ

現代では差別的な表現になるのか心配なところですが、先住民が多数登場していました。オーストラリアの先住民史については詳しくありませんが、1936年当時はまさに先住民が絶滅するかもという瀬戸際で、人口はかなり減っていたとのこと。この映画では本物の先住民を起用していたのでは。普段はもっと文化的な生活をしていて、誇張的な表現があったとは思いますが。

同年の他のオーストラリア映画も確認すればもっと色々な知見があるかもしれません。気になります。

サメは釣りの対象に過ぎない

タイトルからして白鯨と似ているのかなと勝手に思っていましたが、別にそんなことはなかったです。白い海洋生物だったり、先住民が登場したり、復讐を誓う漁師がいたりと重なる部分はありますが、雰囲気は全然違いました。特定のタイトルではなく、色素異常の動物が神格化される古典的な系譜という感じです。

しかし先住民には神格化されたサメでしたが、映画では完全に1匹のサメとして描かれています。過度に恐怖の対象というわけではなく、ちゃんと魚として向き合っているのが印象的でした。淡々と現実に即した釣りをしていました。

昨今では何かと爆発しがちのサメ映画ですが、こうした長年の経験やテクニックに即した作品から見習うべきことは多いです。

サメの貴重な水中映像だったり、主演の釣り技術だったり、本格的な先住民の泳ぎだったりと、ややドキュメンタリー的な雰囲気がありました。そこにちょうどよくコメディとロマンスが差し込まれ、いい映画だったな~という後味が残りました。

陸ザメ

劇中で登場人物が「陸ザメ(Land Shark?)」という言葉を発します。つい反応してしまいますが、現代のトンデモサメ映画を指しているわけではないことは明白です。

陸のサメ=人間を食い物にする狡猾な人間、という揶揄だと思うのが自然ですが、もしかしたらと一瞬でも思ってしまった自分が恥ずかしいです。完全に毒されていました。

しかしながらこれらの俗語から派生したサメのアレコレも存在するので、この古いサメ映画でその言い回しが聞けたのはちょっと嬉しいです。

現代のサメの悪役イメージはジョーズによる影響が大きいとよく聞きますが、思えばLoan SharkやCard Sharkなどの言い回しはそのずっと前からあったので、ジョーズはその印象を深めたに過ぎないのでは。ジョーズへの風評被害の一端を垣間見た気がします。そんなことないか……。

上映

上映自体は音声ズレのトラブルにより、なんと返金対応になりました。返金するほどでは……という声も漏れ聞きましたが、主催側の対応は映画に対して真摯でした。

あらかじめ古いフィルムであることがアナウンスされていたので、こんな感じか~と納得していたし、有意義なトークもあったので個人的には満足です。

というわけで今後もどこかで上映の機会があることでしょう。

2025/10追記:第2.5回 東京国際サメ映画祭で再上映されるようです。

トーク

古いサメ映画についての真面目な知見が得られました。

ジョーズ以前のサメ映画については未知の領域だったのでなかなかおもしろかったです。

『20,000 Leagues Under the Sea (1916)』、100年以上前の映画でパブリックドメインです。よく見つけてきたな~と感心しました。55分18秒~で確認できました。Shark hunting. このサメが本物かは私には判別できませんが、シンプルに海中で撮影しているのがすごいです。

直接の撮影ではなく、反射を利用しての撮影とのこと。かなり大掛かりな装置なのでこれがその後の海中撮影の主流になったとは思えませんが、これに似た撮影方法がWhite Deathでも使われていたかもしれません。

おわりに

当時の撮影技術や文化的背景が気になる貴重な上映でした。

それにしてもサメ映画祭のページに支援者として名前が載ってしまうのは哀しきデジタルタトゥー……。まあ自分のせいなのですが。やはり無記名で支援するのが乙だったかもしれません……。

色々な学びがありました。感謝そして感謝。